1.コンピュータの基礎

1.1情報量の単位

1.1ハートレーの情報量 H

K個の文字を持つアルファベットがあるとき,1文字のもつ情報量Hは以下のように定義される。単位はbit(ビット)。Hは整数として使用されることが多い。

H=-log21/k=log2K (bit)

例) メモリ素子(0,1)一つ:H=log22=1(bit)

サイコロの目(1~6)一回:H=log26=2.585→3(bit)

英字アルファベット(27文字)の一文字:H=log227=3.322→4(bit)

遺伝子(AGCT)の一つ:H=log24=2(bit)

10進法数字(0~9)一数字:H=log210=3.322→4(bit)

例題

当用漢字(1850文字)一文字の情報量を求めよ。

H=log21850(bit)を求めたい。

210=1024<1850<211=2048

なので,10<log21850<11

H =log21850=10.・・(bit)

したがって,当用漢字(1850文字)一文字の情報量は11 bit。

1.2 Byte(バイト)と,二つの数え方

情報量の単位としては,1byte(バイト,8bit=1byte) も,よく用いられる。

情報量が大きいときは,KB,MB,GB,TBなどの単位が用いられる。

210は,1024でほぼ1000なので,1キロバイトと呼ばれる。また,1MB,1GB,1TBなども次のように定義される。(定義1)

210 =1024byte =1KB(キロバイト)

(210)2 =1,048,576 byte =1MB (メガバイト)

(210)3 =1,073,741824 byte =1GB (ギガバイト)

(210)4 =1,099,511,627,776 byte =1TB

(テラバイト)

ところで,ちょっとややこしいが,1KBは1000byteとして,1MB,1GB,1TBについても,次のような定義もある。

103 byte=1KB

106 byte=1MB

109 byte=1GB

1012 byte =1TB

とする場合もある。(定義2)

定義1の方が,定義2よりも1MBで48,576 byte,1GBで73,741824 byte,1TBで99,511,627,776 byte大きい。定義2の数え方をしたほうが,量が大きく見えるので,ハードディスクの容量の場合,定義2のような数え方をすることが多い。

たとえば定義2の数え方だと,40GBは,4000,000,000byteであるが,4000,000,000byteを定義1の数え方で表すと37.2GBとなる。Windowsでは前者の数え方をするので,40GBのハードディスクを買ってきて取り付けても,37.2GBと表示される。(ちょっと損した気分。)

一方メモリは定義1 の数え方をするが,コンピュータ上の表示は定義2の場合もある。たとえば,定義1 で512MBのメモリは,536070912byteなので,パソコンの起動画面で536MBと表示されたりする。(ちょっと得した気分。)

1.3文字のコード

(1)

ASCII(アスキー)コード

パソコンで使用される英数文字は,ASCII(アスキー)コードが用いられる。

ASCIIコードでは,一文字表すのに1バイトを使用する。

28=256なので,1バイトでは256文字からなるアルファベットを表すことができる。

ASCIIコードでは,英語のアルファベット大文字,小文字(A~Zとa~zで,26×2=52個),数字(0~9で10個),カナ文字(ア~ンで約50個),その他記号やコードから成り立っている。

(2)

漢字のコード

216=65,536なので,2バイトでは65,536文字からなるアルファベットを表すことができる。漢字もアルファベットとして見ると,文字の種類は約5,000程度なので,漢字一文字は2バイトで十分表すことができる。

パソコンでよく使用される漢字コードは,SJIS,UNIX で使用される漢字コードはEUCであるが,どちらも2バイトのコードである。

世界中の文字を2バイトコードで表してしまおうというのでできたのが,UNI CODE という規格である。しかし,使用頻度は低いものを含めると漢字は数万文字あり,世界中の文字を2バイトで表すことは不可能。したがって,UNI CODEが含んでない漢字が多数ある点などが大変不評である。

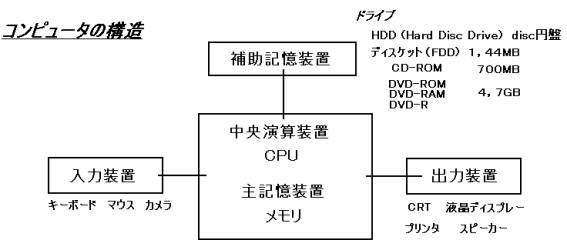

1.4ハードウェア,コンピュータの構造

コンピュータの構造は,図に示したようなもので,コンピュータの発明以来,あまり変化していない。

入力装置

人間の五感に相当。情報の入力を行う部分。

キーボード,マウス,マイク,カメラなど

中央演算装置(CPUと主記憶装置メモリ)

人間の脳に相当。中心的な演算を行う部分CPUと記憶する部分メモリから成る。

中央演算装置(Central Processing Memory)

主記憶装置(メモリ,Memory)

メモリには2種類ある。

ROM(Read Only Memory)書き換え不可

RAM(Random Access Memory)書き換え可

出力装置(CRT,液晶ディスプレー,プリンタ,スピーカー)

情報の出力を行う部分。

補助記憶装置

メモ帳に相当。メモリの情報を補助的に記録しておく部分。

最近のパソコンに使用されているのは,以下のように多数のメディアがあり,容量も異なる。

メディア名 容量

ハードディスク 数十GB~百数十GB

メモリカード(規格多数) 数MB~1GB

ディスケット(FDD) 1.44MB

CD-ROM 700MB

DVD-ROM 4.7GB

DVD-RAM 4.7GB

DVD-R/RW (その他規格多数) 4.7GB

MO 128MB,256MB,640MB,1.3GB

1.5ムーアの法則(Moore’s Law)

「CPU,メモリ素子の集積密度は18ヶ月で2倍になる。」

詳しくは,以下のページ参照

http://www.intel.com/jp/home/technology/20ghz.htm

CPUの変遷(Intel社)

4004→8008→8080→8086→80286→80386→80486→Pentium→PentiumⅡ→Pentium3→Pentium4→Pentium M

詳しくは,以下のページ参照

http://www.intel.com/jp/home/technology/processor/index.htm

1.6お薦めページ

インテルミュージアム

http://www.intel.com/jp/home/museum/index.htm

何か調べたい時

コンピュータ用語辞典